「SEOって、結局何をすればいいの?」

「テクニックの話ばかりで、本質がよく分からない」

「頑張っているのに、検索順位もアクセスも伸びない」

もし今、こんなモヤモヤを感じているなら、この記事はきっと役に立ちます。

結論からお伝えすると、SEOの本質は「Googleのご機嫌取り」ではなく、キーワードで検索した読者の悩みを、最短で・的確に・深く解決すること。

これさえ押さえておくだけで、テクニックに振り回されないSEOの軸ができあがります。

この記事では、

- 一般的に言われるSEOの定義と、本質的な捉え方の違い

- なぜ今の時代でも「SEOで読者の悩みを解決できる人」が強いのか

- 顕在ニーズと潜在ニーズを満たす記事構成の考え方

- 滞在時間・再検索されない記事づくりのポイント

- やってはいけないSEO対策と、今日からできる本質的な一歩

をまとめてお伝えします。

読み終えた頃には、「SEOとは何か?」だけでなく、「じゃあ自分はどう書いていけばいいのか」までイメージできる状態になっているはずです。

SEOとは?一言でいうと「読者の悩みを最短で解決する仕組み」

「SEO」と聞くと、専門用語やテクニックの話が先に思い浮かぶかもしれません。

しかし、実際はそうではありません。

結論からお伝えすると、SEOの本質は「どれだけ読者のために記事を書けるか」です。

ぶっちゃけこれが結論なので、これ以上読む必要はないです。

ということで、ありがとうございました。

と、終わらせたいところですが、もう少し知りたい人もいると思うので、できる限り初心者にも分かりやすく、そしてシンプルに書いていきたいと思います。

SEOというのは、書籍やYouTubeなどにさまざまな情報が溢れていますが、結局Googleが求めているのも「読者のため」であり、それがそのまま「Googleのため」にもなるという構造です。

この考え方を軸にしておくと、小手先のテクニックに振り回されることなく、本質的なSEO対策を続けられます。

ここからは、SEOの概要や定義についてもう少し詳しく掘り下げていきます。

一般的に言われるSEOの定義

SEOとは「Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)」の略で、検索エンジンに正しく内容を伝え、検索結果で上位に表示してもらうための取り組み全般を指します。

具体的には、以下のような要素が含まれます。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| タイトル・見出し | 検索キーワードを含めた分かりやすい構成 |

| 内部リンク設計 | 関連ページ同士を適切につなぐ導線 |

| サイト構造 | 情報の階層や整理のしかた |

| 表示速度 | ページの読み込みスピードの最適化 |

これらのテクニカルな要素を整えることで、検索エンジンがコンテンツを正しく評価しやすくなります。

でも、ブログ初心者に、いきなりこれら全てを意識するのは難しいですし、意識する必要はないと私は考えています。

だからこそ、まずは読者の不安や悩みを最短で解決する構成を意識して記事を作りましょう。

本当は「Google対策」ではなく「読者満足度」の話

SEOで最終的に評価を下すのは、Googleではなく読者です。

キーワードで検索した人が求める答えに、どれだけ早く・的確にたどり着けるか。

この読者満足度こそが、SEOの成否を分けます。

読者満足度が高い記事の特徴を整理すると、次のようになります。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| スピード | 冒頭で結論を示し、すぐに答えにたどり着ける |

| 正確性 | 検索意図に対して的確な情報を提供している |

| 深さ | 表面的な情報だけでなく、背景や理由まで理解できる |

これらを満たす記事は、結果としてGoogleからも高く評価されます。

つまりSEOとは「読者のために記事を最適化すること」であり、検索順位はその結果としてついてくるものです。

結論|SEOとは読者の悩みや不安を最速最短で解決しさらに深掘りすること

SEOの本質は、読者の悩みを最短で解決する記事をつくることです。

テクニックやキーワード詰め込みではなく、「このキーワードで調べた人は何に悩んでいるのか?」から逆算して構成を組むことが重要。

具体的には、次の流れで記事を設計していきます。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| ①検索意図を深掘りする | 読者が何を考えて、そのキーワードを検索したのかを想像する |

| ②理想の答えを明確にする | どんな答えがあれば、読者は満足するかを考える |

| ③潜在ニーズまで踏み込む | 表面的な質問の裏にある「本当に解決したいこと」まで回答する |

読者の質問内容よりも1つ2つ深く踏み込んで回答できれば、その記事は自然と評価される記事になります。

実際にこの記事でも、「SEOとは何か」という定義だけでなく、その先の「SEOを使ってどうやってマネタイズするのか」までを1つの記事にしています。

つまり、「SEOって何?」という顕在ニーズの奥には、「SEOを使ってどうやって稼ぐの?」という潜在ニーズがあると仮定して記事を構成しています。

とはいえSEOは重要|Googleと読者の両方に好かれる記事を書こう

ここまでSEOは、読者のために書くことと伝えできましたが、とはいえ、完全にGoogleを無視するわけにはいきません。

やはりGoogleに認められてなんぼの世界です。

読者のことを最大限に意識しつつも、Googleというプラットフォームに対しても少しの意識は必要です。

どれだけ時間をかけて記事を書いても、検索結果に表示されず、読者に届かなければ意味がありません。

だからこそ、最低限のSEOの知識を持って記事を書く必要があると私は考えています。

では、具体的にどうやってSEOを意識すればいいのか。

ここからは、GoogleとSEOと読者の関係性を踏まえながら、本質的なSEOの考え方を詳しく解説していきます。

Googleも「読者満足」で成り立っている

Googleってどうやって稼いでるか知っていますか?

ブログで稼ぐ、SEOを理解する前に、まずはGoogleについて知る必要があり、それが本質でもあります。

Googleのビジネスモデルは、検索を通じた広告収入で成り立っています。

つまりユーザーが「Googleで調べれば大体のことはすぐに分かる」と信頼し続けることで、Googleは稼いでいます。

そのため、Googleは常に「読者の悩みをしっかり解決している記事」を上位に表示する必要がある。

ここから導き出されるSEOの本質は、次の3点に集約されます。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| ユーザー満足度の追求 | 検索した人がどれだけ満足するかを最優先に考える |

| Googleとの利害一致 | 読者満足度が高い記事は、自然とGoogleからも評価される |

| 本質的なSEO対策 | 「SEO」という言葉に惑わされず、読者のために記事を書くこと |

つまり「読者が満足する記事を書くことが、最高のSEO対策になる。」ということですよね。

SNS全盛でもGoogle検索は使われ続けている

今はInstagram・X(旧Twitter)・YouTube・AIチャットなど、情報を得る手段が増えています。

しかし、購入や意思決定の前には、多くの人が今でもGoogle検索を使って情報を集めているのが現状です。

特に、高額商品の場合はまだまだGoogleでの検索は強い。

なぜなら、SNSや動画だけでは伝わりきらない情報や、比較検討に必要な詳しい内容は、ブログ記事の方が整理されているからですよね。

そのため、情報発信をする場合は、ブログ・SEOを軸にしつつ、SNSで拡散する組み合わせが効果的です。

実際に私も、ブログで発信しつつXで拡散させる戦略を取り入れています。

SEOを意識すると読者・Google・ライター・広告主、みんなが得をする

読者の悩みを本気で解決する記事は、関係するすべての人にメリットをもたらします。

| 立場 | 得られるメリット |

|---|---|

| 読者 | 悩みや不安が解決され、求めていた答えが得られる |

| 検索体験の質が高まり、広告収入の基盤が強化される | |

| ライター | 誰かの悩みを解決しながら、収益を得られる資産になる |

| 広告主 | 本当に届けたい人の元へサービスや商品を届けられる |

この構造こそが、SEOの本質です。

小手先のテクニックではなく、読者満足を中心に置くことで、Googleからの評価も自然とついてきます。

だからこそ、記事を書くときは自分だけが稼ごうとせず、画面の先にいる読者の顔を想像しながら書くことが重要です。

読者の悩みや不安を解決することを意識できないと、離脱率が高まり、SEO評価も下がり、結果として読まれない記事の量産につながってしまいます。

この記事で見る|SEO記事の構成3ステップ

では、結局SEOを意識して記事を書くにはどうすればいいのでしょうか。

実は、構成はシンプルに3つのステップに分けられます。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| ①顕在ニーズに回答する | 読者が検索した疑問に対して、まず明確に答える |

| ②潜在ニーズも満たす | その疑問の裏にある「本当に解決したいこと」にも応える |

| ③行動(CTA)に誘導する | 潜在ニーズを叶えるために、具体的な次の一歩を示す |

まずは読者が思い浮かべている疑問(顕在ニーズ)にしっかり答えること。

次に、その疑問や不安を「なぜ抱いたのか」を考えて、潜在ニーズにも回答します。

そして最後に、潜在ニーズの先にあるものを叶えるために「どうすればいいのか」をCTA(行動喚起)で示し、読者に行動してもらうこと。

これがブログの基本的な構成です。

ここからは、それぞれのステップを詳しく解説していきます。

ステップ1|顕在ニーズに回答する

まずは、読者が検索したキーワードに対して明確に答えましょう。

この記事を例にすると、「SEOとは?」と検索する人は、SEOの定義や具体的な施策内容を知りたいと考えているはずです。

だからこそ、記事の冒頭で「SEOとは何か」を端的かつ明確に示すことが重要です。

なぜなら、顕在ニーズに答えないまま別の話を始めてしまうと、読者は「自分の知りたいことが書かれていない」と感じて離脱してしまうからです。

| 顕在ニーズへの対応 | 読者の反応 |

|---|---|

| 冒頭で明確に答える | 安心して読み進められる |

| 答えを後回しにする | 疑問が解決されず離脱する |

記事を書くときは、必ず最初に答えを示すこと。

これを意識するだけで、読者満足度は大きく変わります。

ステップ2|潜在ニーズも満たす

「SEOとは?」を理解した読者が次に求めるのは、「じゃあ、そのSEOを活用してどうやって稼ぐの?」っていう疑問ではないでしょうか?

あなたはどうですか?きっと、ブログで稼ぎたい!という願望があるはずです。

多くの場合、以下のような潜在ニーズを抱えています。

| 潜在ニーズ | 読者の本音 |

|---|---|

| 収益化したい | SEOを使ってブログやサイトから稼ぎたい |

| 認知を広げたい | もっとたくさんの人に記事を読んでほしい |

この潜在ニーズを理解せずに記事を書くと、読者は「知りたい情報が得られなかった」と感じて離脱してしまいます。

だからこそ記事を書く際は、「このキーワードで検索する人は何を考えているのか」を深く推測し、その答えを記事に盛り込む必要があります。

読者の本音を言語化してあげることで、「この記事は自分のことを分かってくれている」と感じてもらえ、満足度の高い記事になります。

ステップ3|行動(CTA)に誘導する

顕在ニーズと潜在ニーズに答えたところで、読者の疑問や不安はある程度解決されているはずです。

では最後に何をすべきか?それは、読者を具体的な行動に誘導することです。

これを「CTA(Call To Action)」と呼びます。

CTAとは、読者に対して「次に何をすればいいのか」を明確に示し、行動を促すための仕掛けのことです。ブログで収益を得るためには、この行動誘導が欠かせません。

たとえば、この記事の場合を考えてみましょう。

「SEOとは何か」を理解し、「どうやって稼ぐのか」を知った読者が次に思うのは、「じゃあ、実際にどうやって記事を書けばいいの?」という疑問です。

そこで、以下のような行動を促すことができます。

| CTAの種類 | 具体例 |

|---|---|

| 関連記事への誘導 | 「詳しい記事の書き方はこちら」と別記事に誘導する |

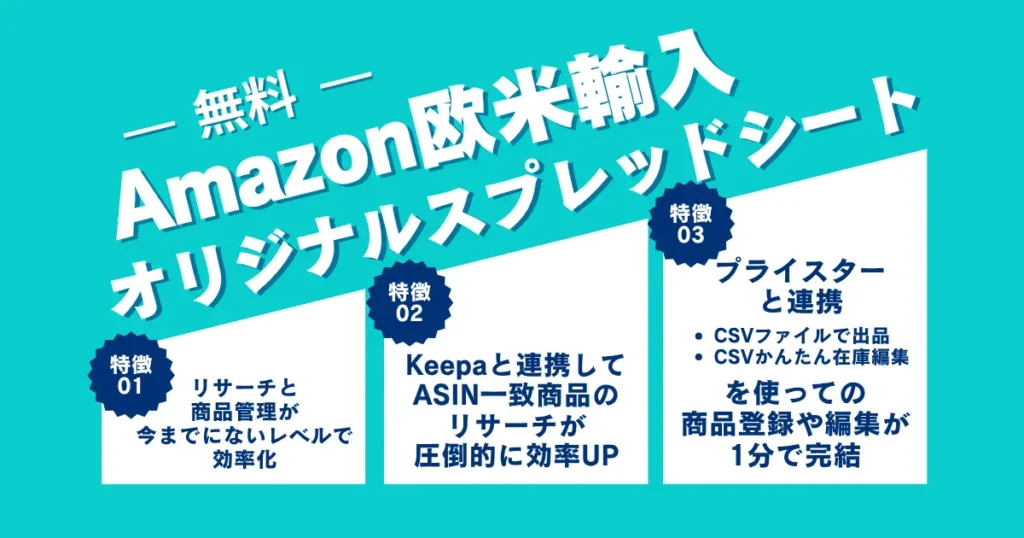

| 自社コンテンツの紹介 | 「ひこーる式 爆速ブログ執筆キット」を提案する |

| 無料+有料の組み合わせ | 無料記事で信頼を得つつ、有料商品も自然に紹介する |

重要なのは、読者が自分のブログ内でどう動いてもらうかを設計することです。

つまり、「ブログ全体の導線」を整える必要があります。

この記事の場合も、無料の関連記事を紹介しつつ、自社コンテンツの「ひこーる式 爆速ブログ執筆キット」も案内しています。

これにより、さまざまなニーズを持つ読者を取りこぼさない構成にしているのです。

本来、こうした裏側の意図を明かすのタブーですが…。

ただ、嘘をついても仕方がないので、「ブログ記事とはどう書くべきか」を理解してもらうために、あえてこの記事では包み隠さず紹介しています。

SEOで評価される記事の条件は「滞在時間」と「再検索されないこと」

SEOを活用して記事を書く方法はわかっていただけましたか?

そしてまだ読んでいますか?じゃあ、どうせなもう少し、学んでいってください。

ということでここからは、SEOで評価される記事の条件についてもう少し深掘りしていきます。

私が考える条件は、

- 滞在時間

- 再検索されないこと

この2点です。

厳密にはまだまだポイントはありますが、まずはこの2つを意識して書いてみてください。

滞在時間が長い記事は「じっくり読まれている」サイン

長い滞在時間は、読者が内容をしっかり読み込んでいる証拠です。

滞在時間が長い主な理由は以下の3つです。

| 要素 | 滞在時間への影響 |

|---|---|

| 序盤で答えを示す | 読者の疑問を素早く解消し、安心して読み進めてもらえる |

| 段階的な理解の深化 | 読むほど新しい気づきが得られ、離脱されにくくなる |

| 理由と具体策の提示 | 「なぜ」「どうすれば」まで丁寧に書くことで記事の価値が高まる |

結論だけで終わらず、背景と実践方法まで示すことで、読者は自然と記事に長く滞在します。

実際、ここまで読んでいるあなたも「へぇ、なるほど」と感じながら読んでいるのではないでしょうか。

SEOの基礎を押さえた上で私の見解をしっかり書いているからこそ、長く読むきっかけになっているのです。

再検索が起きない記事=悩みや不安が解決している=有益な記事

もう一つの重要な指標が「再検索されないこと」です。

読者があなたの記事を読んで満足すれば、その場で検索を終えます。

逆に、すぐに別の記事を探し始めるなら、「答えが見つからなかった」というサインです。

再検索の有無は、記事の質を測る重要な指標になります。

| 読者の行動 | Googleの評価 |

|---|---|

| 記事を読んで検索を終える | 悩みが解決された = 良い記事 |

| すぐに別の記事を探す | 役に立たなかった = 評価が下がる |

当然ですがGoogleは、同じキーワードで再検索されていることも全部把握しています。だからこそ、ビシッと決める記事を書く必要があります。

滞在時間と再検索をさせない記事構成で作り込む

SEO評価を高めるには、滞在時間を伸ばし、再検索を防ぐ記事構成が重要です。

実現方法はシンプル。

まず、キーワードに対する答えを示す。

次に、その質問の奥にある本当の目的(潜在ニーズ)を満たす情報を提供する。

この流れを作れば、読者は最後まで読み進めてくれます。

具体的には、以下の3つを意識しましょう。

| ポイント | 実践方法 |

|---|---|

| 冒頭で記事の価値を提示 | この記事で何が分かるのかを明確に伝える |

| 見出しごとに完結させる | 結論→理由→具体例の順で、一つずつ疑問を解消していく |

| 無駄を削ぎ落とす | 冗長な表現を省き、必要な情報を最小限の文字数で伝える |

この3点を押さえるだけで、「なんとなく読んで離脱される記事」から「じっくり読まれる記事」へと変わります。

ただし、冗長表現をすべて削ると、書き手の個性が失われ、ファン化が難しくなる面もあります。

私は冗長を抑えつつも、自分らしさを残すことを意識しています。

「この記事はひこーるが書いたものだ」と感じてもらえることが、読者の安心感や信頼感につながると考えているためです。

やってはいけないSEO対策「キーワードの詰め込み」と本末転倒

さて、ここからは「おまけ」です。

やってはいけないSEO対策についても解説しますね。

やるべきでない施策は数多くありますが、今回は特に重要な「キーワードの詰め込み」に絞って紹介します。

キーワードを詰め込みすぎると、逆に読みづらくなる

かつては「キーワードをたくさん詰め込めば上位表示される」と考えられていました。

実際にそういう時代もありました。

しかし今は、AIなども進化しているので、その必要はありません。

しっかりと、「読者にとって分かりやすく、役に立つ内容」を書けば自然と評価されます。

キーワードの詰め込みの問題点をまとめました。

| 問題点 | 読者への影響 |

|---|---|

| 不自然な文章 | 同じ単語の連発で読みにくくなる |

| 文脈の無視 | 無理やりねじ込んだキーワードが違和感を生む |

| 離脱率の上昇 | 読みづらさから途中で離脱される |

キーワードを詰め込みすぎると、結果として読者が読みにくいと判断し離脱、滞在時間が短くなり、SEO的にも逆効果となります。

Googleは現在、キーワードの量ではなく「読者の満足度」を重視して評価しています。

キーワードの詰め込みにこだわらず、読者が最も理解しやすい表現を選びましょう。

読者のために書けば、必要なキーワードは自然に入る

そもそもですが、読者の悩みを解決する文章を書けば、キーワードは自然に含まれます。

無理にキーワードを詰め込む必要はありません。

意識すべきは、「あれ」「それ」「先程の」といった指示語をキーワードにする程度でOKです。

| 書き方 | SEOへの影響 | 読みやすさ |

|---|---|---|

| 指示語が多い | キーワード不足 | 何を指すか不明瞭 |

| 指示語をキーワードにする | SEO効果あり | 明確で理解しやすい |

読者はどこから記事を読み始めるか分かりません。

だからこそ、指示語を使わず、具体的な言葉で表現することが大切です。

そうすれば、キーワードを意識しなくても自然と文章に含まれるようになります。

記事を書くときは指示語を本来のキーワードに置き換える。まずはそれだけを意識してみてください。

「Googleのため」ではなく「読者のため」に最適化する

「Googleに好かれる文章」を目指すのではなく、「読者にとって分かりやすい文章」を目指すことが大切です。

読者がスムーズに理解できる文章を書けば、結果としてGoogleにも評価されます。

私が常に意識しているのは、SEO対策は手段であって、目的ではないということ。

本当に大切なのは「読者の悩みを解決すること」です。

| 意識すべきこと | 結果 |

|---|---|

| 読者にとって分かりやすい文章 | 自然とGoogleにも評価される |

| Googleのための文章 | 読者が離脱し、結果的に評価も下がる |

何度も書いていますが、読者が満足すれば、それはGoogleが満足する記事ということを忘れてはいけません。

まとめ|SEOの本質は「読者の悩みを最短で解決すること」

最後に、この記事の内容を整理しておきます。

- SEOは「検索エンジン最適化」だが、本質は読者の悩みを最短で解決する仕組みづくり

- Googleは「読者満足」を高め続けることでビジネスを成り立たせている

- 「SEOとは?」と検索する人には、顕在ニーズ(今の疑問)と潜在ニーズ(本当はどうなりたいか)の両方がある

- 滞在時間が長く、再検索されない記事が「そのページだけで完結する良いコンテンツ」になりやすい

- キーワードの詰め込みではなく、読者目線で自然な文章を書くことが、結果的にSEO対策にもつながる

まずは、狙うキーワードごとに「どんな読者の、どんな悩みを解決する記事なのか」を一文で言語化してみましょう。

それが、テクニックに振り回されない本質的なSEOの第一歩です。

よくある質問

最後によくある質問をまとめました。

- SEOって、初心者でも今から学ぶ意味はありますか?

-

あります。検索行動がSNSやAIに分散しているとはいえ、多くの人はいまだに「とりあえずGoogleで調べる」習慣を持っています。検索ニーズがある限り、読者の悩みを最短で解決できる記事を書ける人は、これからも長く価値を発揮できます。今日からでも十分間に合います。

- テクニックよりも「読者目線」が大事と言いますが、それでも最低限やるべきSEO対策はありますか?

-

あります。タイトルや見出しに狙うキーワードを入れること、記事全体の構成を整えて読みやすくすること、内部リンクで関連情報をつなぐことなどです。ただし、これらはあくまで「読者が迷子にならないようにするための整理整頓」と考えておくと、方向性を間違えにくくなります。

- キーワードを意識すると、どうしても文章が不自然になってしまいます

-

まずは「読者にとって自然かどうか」を優先してください。同じ意味の言い換えを使いながらも、要所だけは狙うキーワードをそのまま使うなど、バランスを取るのがコツです。記事を書き終えたあとに、見出しや導入文だけキーワードを微調整する方法もおすすめです。

- どのくらいの文字数を書けばSEO的に有利になりますか?

-

文字数そのものよりも、「読者の疑問が解決しきれているか」の方が重要です。2,000文字で十分なこともあれば、8,000文字必要なこともあります。まずは検索意図を洗い出し、それに必要な情報量を逆算して決めていきましょう。

- SEOを意識すると「検索のための記事」になってしまって、書いていて楽しくありません

-

SEOは本来、読者にとって役立つ情報を分かりやすく届けるための考え方です。自分が本当に伝えたいことを、読者に届きやすくするための「翻訳」と捉えると、取り組みやすくなります。あなたの経験や想いを、読者の今の悩みから逆算して整理することで、書き手としての楽しさも保ちやすくなります。